金沙记忆|高原水乡三泊的变迁

- 科创板分析

- 2025-04-12 12:17:03

- 4

2023年7月,安宁云龙山,远处桉树因当年干旱而变得枯黄。本文图片均由作者提供。

冬天的螳螂川河谷雾气蒸腾,在许多个晨昏把整个安宁盆地晕染得仙气缭绕。

大历元年(766年)南诏王阁逻凤所立《南诏德化碑》称“安宁雄镇,诸爨要冲。山对碧鸡,波环碣石。盐池鞅掌,利及牂牁。城邑绵延,势连戎僰。乃置城监,用辑携离。远近因依,闾阎栉比”。

安宁,云南省会昆明的西部门户,连接滇西、滇南及东南亚诸国的必经之地。受滇中高原的构造控制,是滇池西岸由丘陵、台地、河谷与中低山交错,向高原主体过渡的地带。境内群山环绕,盆地相间,河溪纵横。地形南高北低,山系总体属乌蒙山脉,大都呈南北走向。

安宁历来是滇中工农业重镇,自古富盐铁,近现代又发现富集磷矿等。它也曾是温暖、湿润的高原水乡,汉晋文献记载了这一地区有田渔之饶、畜产之富,出产鹦鹉、孔雀、鳄鱼等。广袤的森林和无数泉潭溪涧川泊,使这里拥有良好的气候条件。朱国祯于万历天启年间(1609-1621)撰写的《涌幢小品》指出了这一关系。他说:“滇中风气,夏不甚热,冬不甚寒,日则单夹,夜则枲絮,四时一也。……地多海子,似天造地设,以润极高之地,亘古不溃不埋,犹人之首上之脉络也。”正是由于众多海子(湖泊)的作用,才有了四季如春的特殊气候,适宜人居。

读明代杨慎诗句《螳川独泛》,可知那时地方生活状貌。

其一

柳市村村接,松灯点点明。家家倾蚁酒,夜夜鲙鱼羹。

其二

月游浑似昼,水泛不知寒。星罶惊鱼跃,双枝起鹤盘。

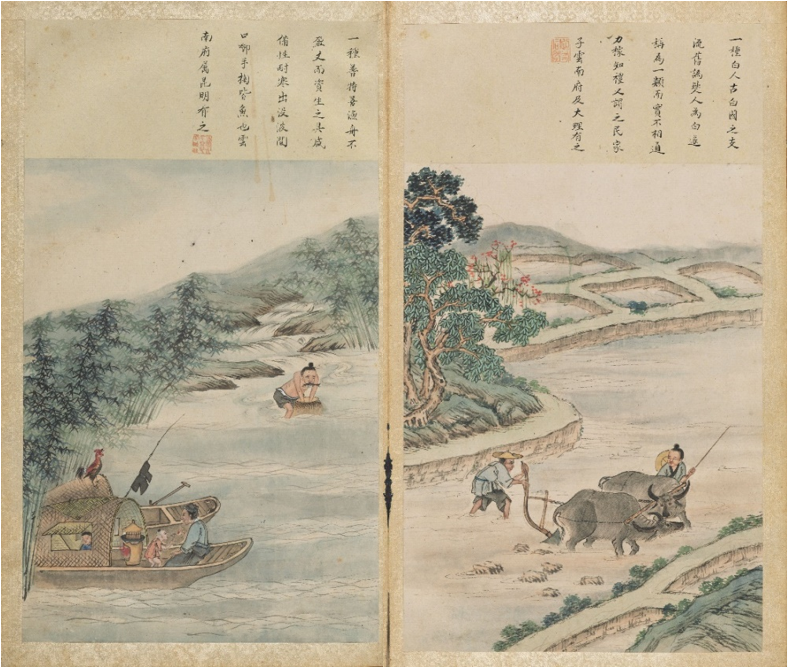

下文中的手绘图摘自《云南三迤地舆图说》、《夷人图说目录》。清代云贵总督伯麟奉圣谕绘制,即上奏嘉庆皇帝的图说奏章(即《伯麟图说》),成书时间约在嘉庆二十三年(1818年)。农业时代螳螂川流域的状貌,滇中云南府一带的各民族形象、生活场景可见一斑。

“滇”的多重含义

群山之巅,水与天齐。这是“滇”的一重含义——山有多高水就有多高的云南解读。

在文明记忆里,滇池出水口的不通畅,造成了“滇”的另一重含义——水倒流。前后属于珠江、红河、金沙江水系,流向南海,转而北出流向东海,颠来倒去地变幻,也有每每雨季水流壅塞成患的逆世感。

人水之争,在农耕时代启幕,也赋予“滇”新含义——文化意义上的倒流。

它在雨季时常涨水危及城区。《晋宁州志》卷五《水利志》载:“滇池之水,唐宋以前,不惟沿池数万亩膏肤之壤,尽没于洪波巨浪之中,即城郭人民俱有荡析之患。”

建武十八年(42年),滇池、连然、叶榆、梇栋、昆明诸种反叛。文齐南来平叛,率厉兵马,修障塞,固守城池,开通路道,“降集群夷,甚得其和”。

文齐因公孙述占据蜀地,道路阻断,留驻滇中。迁任益州太守,缔造“滇东汉长城”,开稻田二三千顷,“民咸赖之”。不过同时期的记载也说,云南乃“金银宝货之地,居其官者,皆富及十世”。

造陂池,通灌溉,引水垦田,只是在湿地边缘改进农业生产条件,没有变动滇池水位。至13世纪中叶,滇池水面基本保持原来情况,没有多大改变[1]。

汉廷经略西南,滇池进入内地人的地理视野。大约魏晋时期,汉语文献里出现了 “滇池倒流”的解释。《文选•蜀都赋》刘逵注引谯周《异物志》:“滇池在晋宁界,有大泽水,周二百余里。水源深广而末更浅狭,似如倒流,故俗云滇池。”常璩《华阳国志》也有类似记载。所谓“水源深广而末更浅狭”,指出了滇池的入水口大而出口小,形如“倒囊”。出水口仅西岸一处——海口河,异常狭窄,如此古人以为有“倒流”之势。

明清,“倒流说”衍生出新的理解。滇池水西出而北流,与中国之水大多东流、南流入海的认知常识相悖,从地理观感上对中土人士构成很大冲击,被赋予了一种强烈的政治意涵。清人刘崑《南中杂说•山川》云:“(云南)山尽西向,水尽西流,汇为澜沧江西入缅甸,出西海,不闻勺水拳石朝宗于海,北卫神京也,故号曰滇中。滇之为言逆也,山逆水逆,人服其水土者,不二十年,亦生犷悍之心。明朝二百年,号曰全盛,然两迤土司无十五年不用兵之事,彼非不知螳臂挡车,万无生理,徒以豺性豕心,侥幸万一,至族灭不惜。”

滇池去水,一为蒸发,一为流出。出水不畅,使得它在雨季时常涨水危及城区。《晋宁州志》卷五《水利志》载:“滇池之水,唐宋以前,不惟沿池数万亩膏肤之壤,尽没于洪波巨浪之中,即城郭人民俱有荡析之患”。

经观测和分析,滇池水位在唐宋时期约为海拔1890米,元代为1888.5米,明代为1888米,清代为1887.2米[2]。如今,滇池正常水位为1886米。

一直到13世纪,滇池长期呈现为一个自然状态下相对封闭的间歇性出流高原湖泊。在海口河人工开掘以前,滇池随降水量多少而涨落,每次涨水引发的间隙性出流,都会加深切割出水通道,进而又加速了滇池水泄出和水位下降。

元朝至元十二年(1275 年),由于“滇池出口淤塞,水浸昆明城池”,赛典赤·赡思丁因势利导,倡议修凿海口河,令张立道等挖龙王庙、鸡心、螺壳、青鱼等险滩,“付二千役而决之,三年有成”。后又命其子忽辛开海口河石龙坝跌水,使滇池水从海口河“安流入叙”,得田万顷。从此,滇池的涨落打破了自然的法则。

明清两代延续了前朝的海口河疏浚工程。弘治十四年(1501年),云南巡抚陈金调集军民夫役2万多人浚海口,青鱼滩、黄泥滩、黄牛咀、平地哨、白塔村诸处,遇石则焚而凿之。完工后拆障水坝,水得就下,不数月,浸没之田尽出也。考虑将来又复淤塞,为久远计,规定大修、岁修条例,每年冬令责成昆明、呈贡、晋宁、昆阳四州县分段疏通,一年小修,三年大修。

连年劳工,但汛期水发,仍有泛滥之虞,民不堪其扰。万口嗷嗷,众怒难犯,流放至滇的杨慎以书质问,“役夫之数以二万计,银之费以十万计,谓之一劳永逸,不图今岁复有此役也”,力劝地方官 “俯从舆议,悯民劳,爱众民”。

清雍正四年(1726年),鄂尔泰履任西南,调查后撰写了《兴修水利疏》《修浚海口六河疏》《临安修河谕》等兴修水利的重要对策,指出云南跬步皆山,田少地多,水资源分布不均,旱涝灾害不断。受此制约,云南民众“耕于山者不富,滨于水者不饶”,一旦受灾,则米价腾贵,“竟有每石贵至十两、十五两者”。

鄂尔泰针对云南地理、气候等自然条件,提出水利建设方案:滇省为山多水少之区,水利尤需调剂,缺水之地,应设法寻找水源,疏通灌溉;有水之地,又须注意雨季山水涨溢,冲坏田亩;无论江河沟渠,各方官员都应因势疏导,尽力开通。

对于关键的节点——海口河,《修浚海口六河疏》说:“两岸群山诸箐,沙石齐下,冲入海中,填塞壅淤,宣泻不及,河身平衍,易于壅淤。”

这一看法,与1945年陈述彭考察螳螂川流域得出的结论十分相近。陈述彭硕士论文《螳螂川流域之地文与人生》记,“螳螂川自滇池至安宁盆地一带,别称为‘海口河’,海口河流向,大致与岩层走向平行,且与石炭纪灰岩,及泥盆纪砂质岩接触带符合。故河谷两岸,殊不对称,北岸为石灰岩崖壁,迫临河沿,绝少支流。南岸为砂页岩缓坡,尖山、桃源、桃树诸箐,皆顺陂河,流长十余公里,以缺乏植物被覆,冲刷强烈,海口河比降过小(千分之六十),无力搬运,常淤塞为患。”

海口河时常淤塞,与两岸植被破坏不无关系。一切要等到20世纪大规模人工干预,才能实现与螳螂川畅通连接。

而螳螂川自有源头,在八街大龙洞。八街温水村保存的清初木刻楹联这样写道:“清溪白渡天无限,螳川南源水不寒。”

从八街到县街,这一河段称为鸣矣河,沿途纳入多处河、箐、潭水。川水潆洄,涌向通仙桥,汇合海口河,流经安宁、温泉、青龙,东北入富民界,改称普渡河,又北历禄劝境,汇入金沙江。

螳螂川又引出了另一种“倒流说”。螳螂川的前身为三泊溪。《读史方舆纪要》记三泊县:“望洋、鸣矣、利资三河萦抱县治,是为三泊,下流入于滇池。”在古人的记忆里,螳螂川曾经倒流入滇池。

“滇”即“颠”,二字同声,义可互训,有颠倒之义。“滇”在金沙江、珠江、红河三大水系的袭夺中出现不同流向,或许是“滇”的又一重意象。

约3万年前,人类旧石器时代,滇池水面曾在海拔1940米以上,面积超过1000平方公里,比现在的不足300平方公里大3.5倍[3]。那时,滇池属红河水系,溢水从西南面的宝峰乡(海拔1940米)流出,经玉溪刺桐关进入红河。螳螂川或许就是这一时期注入滇池。当水面降至海拔1940米以下,普渡河-西山断裂加剧了螳螂川、滇池的袭夺,滇池水才经海口河向西北间歇性流出,进入螳螂川、普渡河,最终纳入金沙江水系。

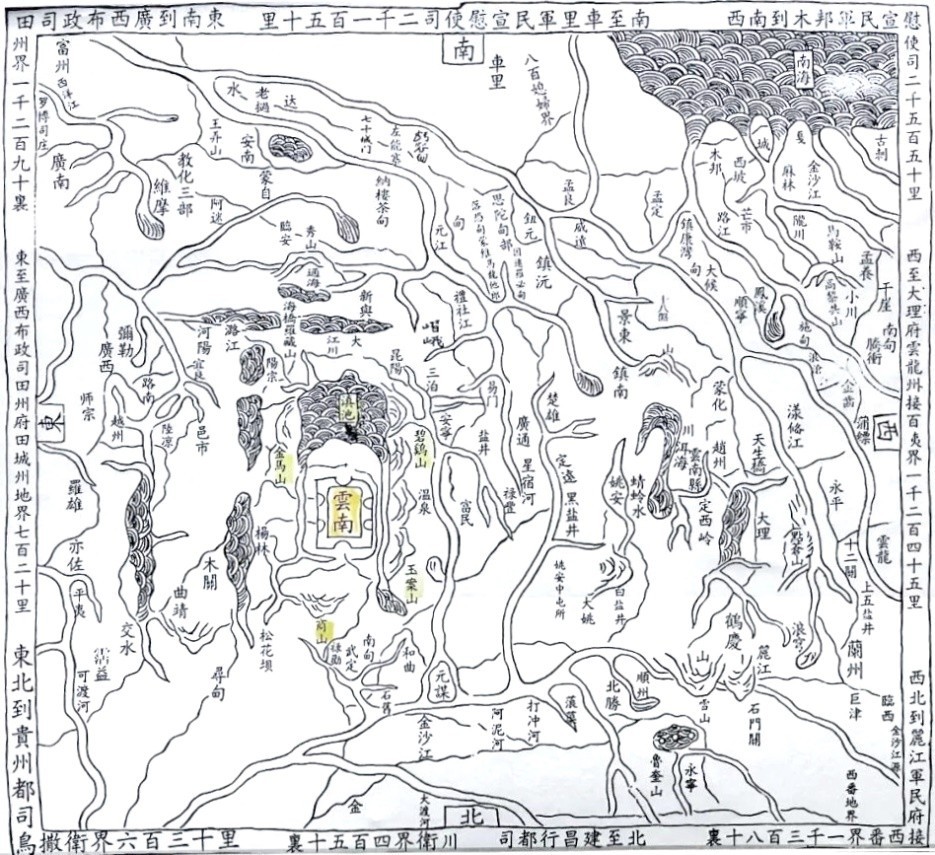

明代云南舆地图

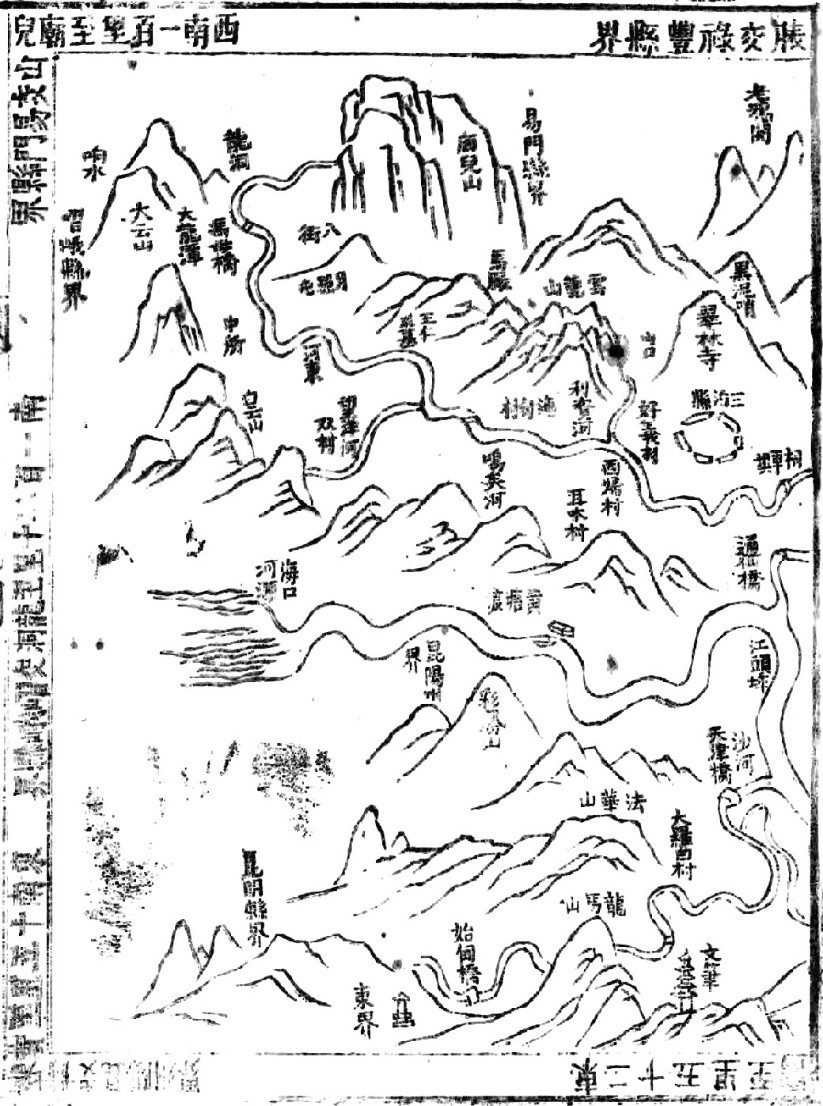

雍正《安宁州志》舆地图

三泊的退化与消失

今天的县街、八街、鸣矣河一带,是元代设立的三泊县辖区。《读史方舆纪要》记,“三泊县,(昆阳)州西北七十里,西北至禄丰县一百六十里。旧为僰、獠所居。大理时,筑那龙城于此,隶善阐府。元初,隶巨桥万户府。至元中,改置三泊县,以溪为名。”

明因之。清康熙八年(1669年)裁三泊县,雍正三年(1725年)改称云龙镇,属安宁州。

三泊县城即今县街镇治。镇南有那龙山,“那”在蛮语中为“黑”,“那龙”应即“黑龙”。以龙命名山、泉,是当地习俗。雁塔村民称,云龙山原有“母猪龙箐”,泉自岩洞涌出,濆激若雷。

三泊,指望洋河、利资河、鸣矣河,曲洄萦绕旧县城。鸣矣河今存。望洋河发源于白鹤山(又称白云山),自西而东,至双村注入鸣矣河;利资河,后称县街河,如今基本干涸,只有雁塔村民称为小河的残迹,它源自大地村,经山口、雁塔,连接海菜塘,再流入鸣矣河。鸣矣河经连然镇通仙桥汇入螳螂川。

“古时候,三条河流上源森林茂密,水源旺盛。夏秋雨量过多时,常涨大水,翻滚奔腾,向着从中滩往安宁下游的螳螂川主河倾泻,宛若三条银色大蟒……沿河两岸田园,常被淹没或毁坏。”[4]

三泊境内还有三个景色优美的水塘,一个是山口与雁塔两村之间山坳里的海菜塘,面积1000多平方米,海拔1890米水平线上呈现出山水交界的湖相景观;一个是礼义村的藕塘,又称观音塘;一个是羊街坪的白鹤塘。雁塔村民说,海菜塘在二十世纪三四十年代干涸,50年代雨季时还能蓄积一定的水量,后来就彻底干了。藕塘差不多同期也没水了。白鹤塘在七八十年代或因堆放磷矿矿渣被毁。

云龙山上的磷矿

三个小湖四面环山,映山红与各类野花成丛。春夏之季,一片山花烂漫,映入池水,清波染得万紫千红。成群的鸟类在池中嬉戏。爬上云龙山慈云寺赶庙会,老人们在“托盘水井”坡头歇脚,会告诉小孩,“海菜塘、白鹤塘是云龙山佛爷的茶碗和洗脸金盆,藕塘是老佛祖的花盆。”[4]

山起山伏,水涨水落。曾经为鸣矣河、利济河夹峙,拥抱着湖潭的云龙山,“冈峦秀耸,四时苍翠,将雨则云凝其上”,如今变了模样,披在身上的人工植被看起来也少了几分灵性。

矿山植被修复后的景况

滇中高原,大小湖泊、湿地星罗棋布。它们在漫长时空里的变迁,深深影响着滇中的自然及人文。

人水争地,是13世纪以来造成滇池及其周边地区水域变迁的首要动因。鄂尔泰言云南民众“耕于山者不富,滨于水者不饶”,那时却有富山饶水的资源保障。数百年来,滇中地区的气候总体呈暖湿向暖干方向发展。滇水,更需要人们加倍珍惜了。

注释:

[1]方国瑜. 滇池水域的变迁[J]. 思想战线, 1979(1):33-38.

[2]苏国有. 古滇池的涨落及其影响[N]. 云南日报, 2010 年10 月22 日第11 版.

[3]何锐. 滇池水域变迁考[J]. 云南林业, 2016, 37(6): 24-27.

[4]许增祥. 三泊县漫谈[A]//安宁文史资料第一至十辑合订本[C]. 政协安宁市委员会,2016:100-101.

(本文是调研报告《山河影:金沙江中下游流域环境记忆》的第八篇,有删节,注释从略。报告由自然之友玲珑计划资助。本文文化调查得到了梦南舍,以及雁塔村民张保友、马增留等人的支持与协助。)

有话要说...