抗战回望13︱《华北方面的日寇战术》:“尤以共产党系为最优势”

- 基金分析

- 2025-04-09 13:47:04

- 7

今年是抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利80周年,澎湃新闻·私家历史与抗战文献数据平台合作,推出“抗战回望”系列,选取抗战期间的报纸、图书、日记等史料加以介绍,希冀带领读者前往历史现场,触碰抗战时中国军民的精神与生活。

本文介绍一份由我军翻译的日军文件,名为《华北方面的日寇战术》。这份日军文件所反映的更多是八路军的对日抗战。

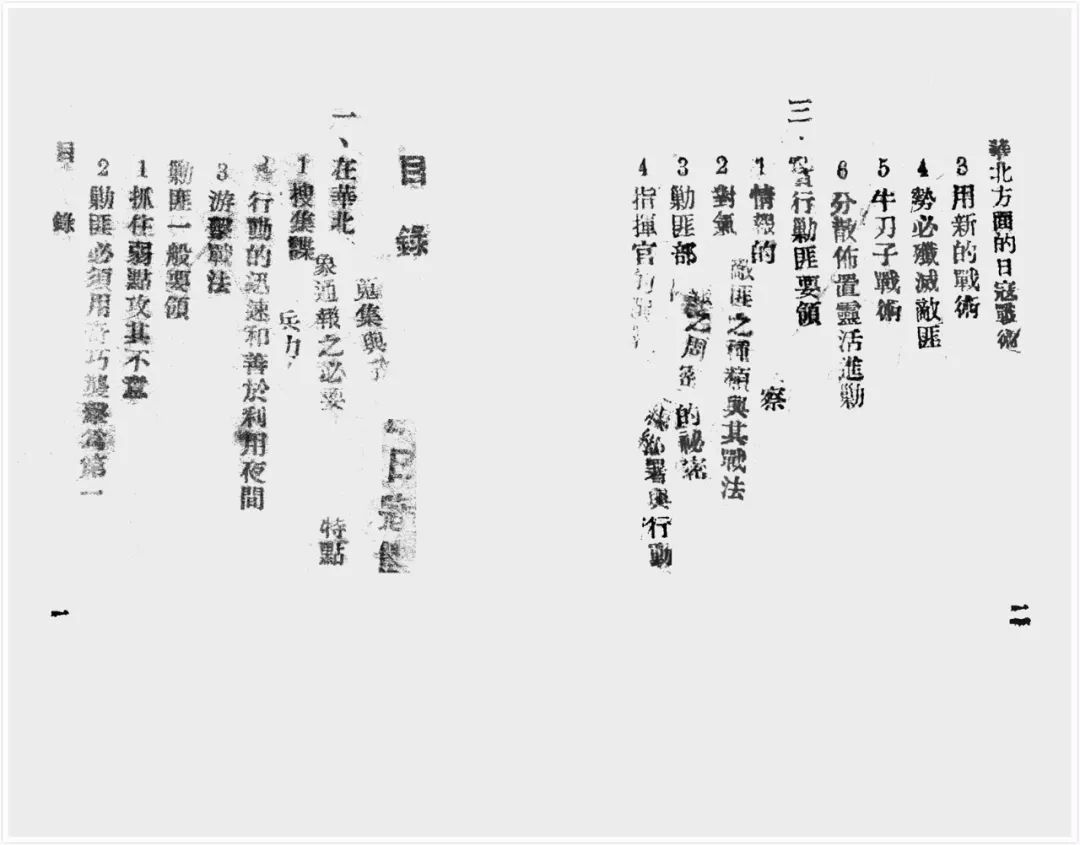

该书缺封面、封底、书名页与版权页,同时目录页有一定破损,仅可从目录页判断出该书的题名为《华北方面的日寇战术》,无法得知该书的编译者、出版者与出版时间。

该书目录页部分破损

但是,根据该书的内容可以判断出,这本书系出于1939年八路军在大龙华战斗中缴获的“两箱多日军文件”中的《关于剿‘匪’与警备的指针》,其由日军华北方面军司令部颁发于1939年3月6日。当时,聂荣臻即称“你们缴获的这批文件很重要,比缴获敌人几百支枪、几门炮的胜利还大!”并且,不惟毛泽东亦认为这些文件十分重要,中共后来“制定的一些对敌作战方针、原则,有的就是参考了这些文件”。

这一说法并非没有来由,不久后,这本书的主要精神便见诸左权的讲话中,并发表在《新华日报》(华北版)、《八路军军政杂志》上。在陈毅、王子野等人的讲话中,亦不时引用这份文件。此外,这份文件被部分翻译发表在八路军的内部刊物上。文件起初缴获时,由台湾人刘秋金(起初在华北为日军工作,后被八路军俘虏,并成为八路军的敌工干部)翻译。不过,从该书原始馆藏地来看,其很可能为重庆国民政府的出版品。

该书正文分为“在华北‘敌匪’之种类与其战法的特点”、“‘剿匪’一般要领”、“实行‘剿匪’要领”、“关于警备”与“结论”五部分。此外,附录包括“对于山地方面‘匪’团封锁计划”、“关于‘匪贼’讨伐报告”与“牛岛师团作战命令与情报记录”。

首先,日军指出华北方面的抗日武装主要包括国共军队、其他无固定归属的军队以及由以上各股势力混合而成的杂军。其中,“尤以共产党系为最优势,而且为恶毒性”。这些军队的来源,则是中国军队的残兵、地方警察、团队与穷苦人民。继而,该书指出这些抗日武装大多数没什么思想基础,但是,“共产党对于群众是相当有组织和训练,因此,对‘剿匪’的重心点,必须偏向共产党系为最要紧”。

无独有偶,冈村宁次亦认为:“地方军,现虽由中央供给薪饷,但对效忠,未必满分;可是对蟠踞在华北的共军,由于其作恶多端,我抱有莫大的反感。”需要指出的是,这里的地方军指的是国民政府统辖的杂牌军,冈村宁次所认为的“恶毒性”、“作恶多端”,自然反映了八路军对日军莫大的威胁。

接下来,该书认为“‘匪’军的素质和装备,相当优秀,近于正规军与土匪之中间”。(笔者注:依据内容来看,“匪”并不仅仅指八路军)具体如下:

第一、“‘匪’军有很周密的谍报网可以通讯”。只要是日军驻扎的地点,一定有他们的密探。特别是在大城市,英、法租界则更加,因为有“第三国”的支持和援助。至于沦陷区与根据地,无论是伪政权的官吏还是两地的百姓,为敌军传递情报的,更不可胜数。特别是根据地的情报传递,“比电话有时还要快”。

第二、抗日武装行动迅速,并善于利用晚上。故而,日军认为“若在得情报后再行动作,已经是来不及了”。

第三、擅长游击战法。

面对这样的中国军队,日军决定如何应付呢?他们亦总结了如下几条:

第一、应该积极、反复进行清剿,“使敌‘匪’住不得其所,安不得其时”。因为日军认为,用微弱的兵力警备广大的地区,如果处于被动,则是完全没有下手余地的。同时,抗日武装则是一天比一天强大。此外,如果对于伪政权或是密探报告的情报,不即时进行清剿,“不但会使他们失掉对‘皇’军的威信,而且相反的会使他们走向投靠‘敌匪’军的途径”;如果到一地驻防即予以敌军以重大打击,“往后无论对‘敌匪’和民众施行工作,都有很大的顺利”。

第二、因为围歼抗日武装需要“相当优势而近于正规兵团”,否则“敌人都从间隙处逃窜”。故而,需要用灵活的部队,在不等的距离施以很快、奇巧的袭击。

第三、用新的战术。

第四、一定要歼灭,而不能“由一处驱逐到另一处”。

第五、实施“牛刀子战术”,即集中兵力,灵活使用,利用交通等各机关,像牛刀子一样,一下子给予很大的打击。这一战术的实施,如在“五一大扫荡”中大肆运用,的确对根据地造成十分大的破坏。

第六、分散布置灵活进剿。具体来说,则是占据重要地点,直接颠覆抗日武装的根据地,并以此为据点进而搜集情报、侦察敌情,为下一步作战做好充分准备。

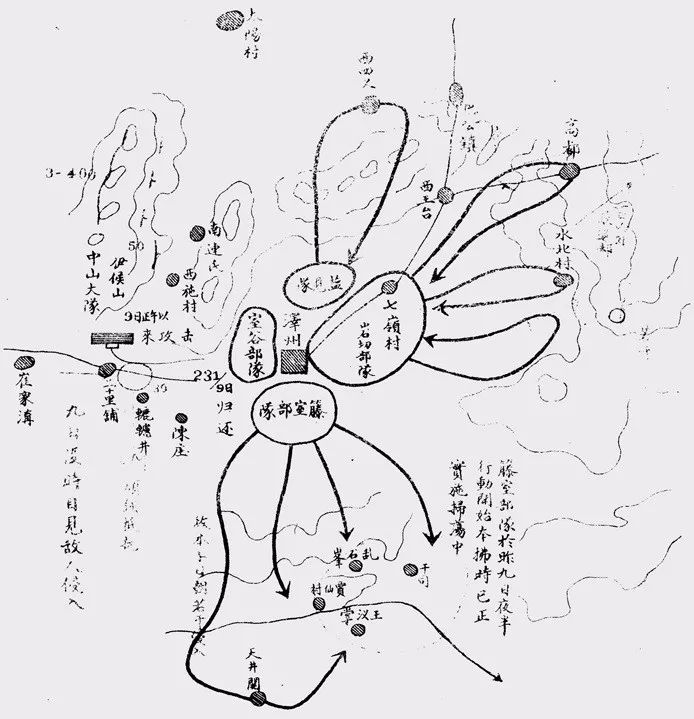

该书附有的地图

在以上六条的基础之上,日军进一步总结了如下几点:

第一、情报方面,日军认为,无论是由特务机关、铁道机关、新民会、宣抚班、密探与小股部队还是由伪政权与密探提供的情报,它们“大部份把‘敌匪’方面的势力夸大,普通是比实在数目多三倍或五倍,也有时多十倍的”。至于有的由根据地老百姓提供的情报,则更可能是抗日武装炮制的假情报。此外,用信件或暗中报告的情报,可靠的很少,因为抗日武装往往用这种方法“陷害”日军所认为的“良民”与亲日分子。这一观察不唯对我们今天解释历史上的一些历史事件有一定帮助,更提醒了学者在使用情报这类史料时必须十分慎重。

有意思的是,日军认为,看老百姓的脸色和村庄的氛围,即可判断敌情。如果村庄可以看到妇女儿童,就算治安良好,如果村庄里只看到男的,而且脸上有很难过的表情,这时则必须警戒。

冈村宁次亦曾回忆,他在中国战场上,判断当地治安情况的好坏与日军的风纪的根据是当地少女的态度:如果绝对看不到少女的身影,则是恐惧日军的佐证,即治安不良;如果认为日军的汽车通行很稀奇,而从窗户眺望,即治安稍好;如果走出家门观看,并满不在乎地走在街上,则是治安良好。由此可见,这本书的这一说法倒是大体上与冈村宁次后来的回忆相互印证。

第二、要注意气象观测。

第三、在装备上,不仅要在火力、速度、装甲上加强,更必须使用化学武器。

第四、要选择适当的指挥官。

第五、需要注意保密。具体而言,在传达进剿命令时,避免使用地方电话,用语则尽可能使用暗语。在开始行动之前,应将驻防地的内外交通遮断,或者先往反方向前进。行动时,则应该尽可能利用晚上,并回避可疑的村庄。如果在路上遇到可疑的往来行人,则应该将其捕捉带走。

第六、预防高粱地里的埋伏,可以利用军犬。

第七、进攻方面,为了捕获俘虏,如果对方将会逃避,可以预先估计其可能的退却方向,集中主力向这个方向冲去。在白天利用其吃饭的时间,进行紧急的袭击,亦可获得成功。(关于捕捉俘虏,我们曾推送过《抗战期间国军如何捕获、利用与对待俘虏?》一文)

第八、要注意抗日武装包抄与袭击自身的辎重部队。并再次强调,“如果敌人处在主动时,利用毒气就能得到完全胜利,对于此点,须牢记勿忘。”

第九、进剿过程中,常发生遭遇战,此时则必须先发制人。

第十、有关进攻村庄,“利用特种弹或毒气为最好”,并须把一部分兵力埋伏在对手可能退却的地方。

第十一、扫荡村庄时,须注意抗日武装可能把子弹、武器藏在炕底下、墙壁内与棺材里。

第十二、攻击时,尽可能在黄昏前结束战斗,否则对手一定会利用晚上撤退。如果对手逃走,则要坚决予以追击,这样连续几天,则一定会收到相当成果。

第十三、要保持必胜的决心,对手如果更多,“射击效果愈大”。

第十四、要注意节省子弹,特别是对于独立作战、被包围的部队而言。

第十五、指挥官必须善于把握部下。

第十六、指挥官不可过于信任部下的能力,而应该在出发前详细讨论、修正作战任务。在战斗之后,亦须检讨、讲评经验教训。

警备、驻扎方面,日军的规定没太多特别的地方。在铁道守备上,日军强调需要掌握机动部队,积极肃清铁道两侧的抗日武装,使之一日之内不能接近铁道。晚上若在铁路发现可疑的人,不发警告,即可射击,否则不唯会将其吓跑,更会反遭射击。

宣抚工作上,日军强调,不仅宣抚班本身要“特别端正,遵守纪律”,对于品性不端的翻译与日本人,则要加以监视。

有意思的是,为了防止部队长期驻扎在一地,放松警惕并纪律松懈,日军认为,一方面可以实行训练,“方能得到群众的钦佩,同时也能使‘敌匪’佩服”。同时,为了解决官兵的无聊,“可以栽种菜蔬或豢养鸡豚等”。

总而言之,以上日军对于进攻、守备的诸项规定,与日军在其他战场多少会产生不同,根本原因是因为日军认识到此时的态势是“以少数兵力在广大地区上对于优势之‘敌匪’实行不断的肃清”,故而在掌握民心,培植所谓的地方自卫武装同时,在进攻方面,日军则需要通过不断的袭扰、进攻与扫荡来应对,否则抗日武装很容易形成燎原之势。故而,就这本书所反映的内容而言,中共后来所说的“人民战争”并非无的放矢。

同时,从其中日军形诸文字的一些规定,诸如“不发警告,即可射击”与频繁出现的强调发射毒气这些可以看出敌后作战的残酷性。至于在具体的文字之外的战斗实态,则只会更难以想象。

最后,战时八路军方面强调这份文件所反映的是日军对付八路军的对策,但是阅读本书的完整内容就能发现,一开始这份文件即指出日军在华北的敌人是国共军队与华北地方游杂部队。当然,这本书中也反映出日军的确将八路军看作在华北最难对付的敌人。

上一篇:A股主板分析图查看途径

有话要说...