上海需扩大人才存量,多措并举培养高素质劳动者和技能人才

- 金融分析

- 2025-04-07 14:11:04

- 2

近年来,上海推出了一系列针对人才的突破性政策举措,“人才20条”“人才30条”“人才高峰工程行动方案”“人才评价机制改革方案”等实施成效显著,基本形成“引得来、留得住、用得好、流得动”的人才政策体系。

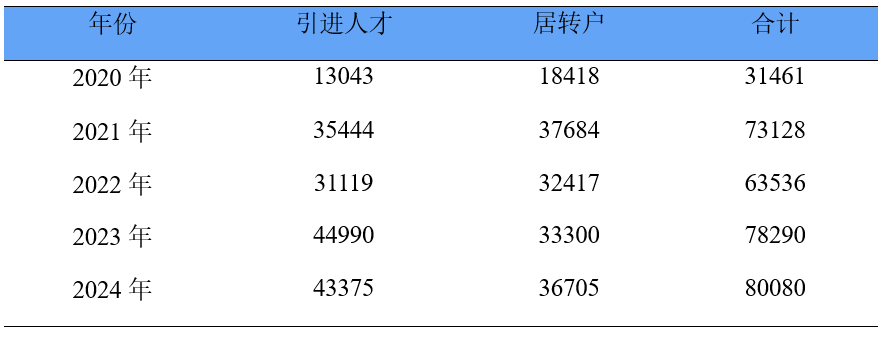

上海市及各区政府出台人才引进、交流和奖励政策无疑对本区人才资源的储备、集聚和稳定发展起到了积极作用。据上海市人社部门的数据显示,近5年,上海市吸引各类人才总数稳步提升,2020年引才(不含随迁)总数为31461人,2024年引才总数达80080人,5年增幅达154.5%;除2022年因新冠疫情引才工作稍有停滞外,其余年份均处于稳步提升状态(见表1)。

近五年,上海市各区一级政府也纷纷出台针对企业和急需人才的优惠及奖励政策,例如普陀区提出加快推动“才聚普陀” 的若干措施,包括支持人才创业发展、提供安家补贴、实施引才激励制度等一系列措施;虹口区提出“量身定制、一人一策”的高峰人才引领计划;奉贤区帮助区内产出规模、产出密度较大的企业解决急需人才引进问题。各区人才政策林林总总,但结果却是水涨船高,单个地区获得人才“超额红利”的机会减弱,徒增人才使用成本,造成各区财政资源的消耗。另外,由于现行的统一积分落户和居转户政策不足以灵活应对各种不同类型人才的落户问题,也给企业在引进人才和留住人才工作带来负面影响。

如何让现有的人才政策红利发挥最大作用?如何做好城市精细化管理做好人才服务工作?仍是上海人才工作要研究和解决的问题。

表1 2020-2024年上海市人力资源社会保障部门引才情况(单位:人)

一、上海人才户籍政策改革面临的突出问题

造成目前局面的主要原因是政府在人才市场上的角色错位。企业最清楚自己需要何种人才、需要给何种待遇,如果政府长臂管辖,一来未必能对上企业的胃口,二来可能导致某些人才和企业围绕政府优惠政策变相寻租,三来还会增加市场交易的隔膜,长此以往导致人才市场严重畸形。

与之相对,放宽上海市的落户政策、降低居转户年限是大多数普通人才最强烈的政策需求。上海优质的社会福利、公共服务和相关的资源配套无疑是吸引人才来沪的重要因素,是否具有上海户籍对各类人才能否享受到上海的社会福利和公共服务至关重要。

笔者在调研中发现,目前上海的人才户籍政策主要存在两方面的问题:一是上海实施的积分落户使得相当数量的应届人才无法落户,而居转户需持有《上海市居住证》满7年,年限过长,因此优化居转户年限,扩大“7转5”、“7转3”覆盖面的需求同样强烈。二是技能型人才落户难度较大,以临港新片区为例,特斯拉、奔驰再制造等外资企业员工主要为技能型工人,按现有标准,无法享受落户优惠政策,存在人心不稳、流失较多等问题。也有企业反映,目前对高端人才个税缴纳额度较高,境外人才跨境社保、换汇不便等问题,还有待进一步改进和解决。

同时也需要注意到,对于放宽落户条件的政策导向,央企和国企并不完全认同,这些体制内的大企业本来落户名额就相对充足,因而担心放宽条件后他们相对于私企、外企的人才政策优势被削弱。可以看出,人才政策改革还面临平衡各方利益的困境。

二、如何优化现有的人才政策

1.让户口的身份价值在人才引进中发挥更好的作用,扩大人才存量;为非户籍人才提供工作生活便利

首先,为存量人才提供充分的生活便利。以临港新片区为例,目前规划的科教文卫等尤其是教育、医疗等公共服务方面配套已明显滞后,服务设施现状与15分钟服务圈需求相去甚远,使得就地居住的人才生活较为不便,在一定程度上阻碍了产城融合和区域整体协调发展,成为临港新片区人才发展环境建设中的一块短板。

一是分区域来看,教育资源还不够均衡。目前临港新片区大学城渐成规模,优质教育资源逐步集聚,但随着临港住宅开发及人口快速导入,主城之外的区域配套的教育资源还需加快建设。二是区域内现有医疗卫生资源总量不足。目前新片区仅有1家三甲医院,暂无二级综合医院,且缺乏儿科、产科等特色专科医院,每千人口医疗机构核定床位数也远低于全市平均水平。

对此,管理部门希望能够促进市中心优质的教育和医疗资源向远郊新区倾斜和转移,引进优质民办及国际高端教育机构和医疗机构,在短时间内提高新城区的公共服务水平,做好人才服务保障体系,以强化人才服务为切入点,为人才解决后顾之忧,营造可以留住人才的成长环境,以达到引才、用才、留才的目的。

其次,应保证人才户籍政策落实的力度、速度与温度,加强政策优惠的针对性,如对子女入学、家属就业、医疗保健等问题。应适当提升居住证在住房、教育、医疗和社会保障方面的含金量,使得居住证持有者也可享受上海基本的社会公共服务,探索改革先行试点,实现“居转户”向“社保转户”的转变。加强合理化引才,上海作为特大城市,应将适应人才发展需求作为当前户籍改革的基本目标,并在工作、生活等各方面为非户籍人才提供便利,全面扩大人才存量。应结合自身的特大城市产业发展特点,针对性引才,避免引而不用、引而“无用”。

2.着力打造吸引高层次人才的“强磁场”,转变政府在人才工作中的角色定位,多措并举培养高素质劳动者和技能人才

上海的城市发展定位是加快推进“五个中心”建设,努力把上海建设成为卓越的全球城市和社会主义现代化国际大都市。要实现这一目标需要将自身打造成高层次人才的“强磁场”。2018年上海市接受过高等教育的从业人员占比接近六成,相应的人才优势也为上海建设国际经济、金融、贸易、航运、科创中心提供了良好的智力支撑。现有的人才基础离欧美发达国家大都市水平还有一定差距。现阶段的人口优化,主要是通过教育培训提高现有劳动年龄人口的知识技能以及引进人才来实现人口的年轻化和专业化。

首先,上海应该汲取北京及其它世界级大都市的经验,充分利用现有的教育科研机构,发挥其人才培养和科技创新的作用。上海拥有密集的高校和科研院所,科研条件得天独厚,应鼓励高校、科研院所对接重点产业发展需求,加大紧缺领域招生和培养力度,调整人才培养模式和专业、课程设置;支持企业与高校、科研机构联合建立人才培养和实训基地,推进产学研深度融合,破除人才流动的体制机制障碍,鼓励高校、科研院校与企业间的科研人才双向流动。

其次,合理定位政府在人才发展中的角色,树立政府引导产业、产业选择企业、企业选择人才的人才发展机制。让企业真正成为人才发现、引进和使用的主体,实现政府、企业和人才自身三者利益的统一,在市场机制的引导下提高人才使用的实际效率;改革户籍和居住证等相关人才管理制度,逐步消除束缚人才合理使用、有序流动的制度障碍,逐步消减户籍投机等制度投机。

[作者程晨系上海立信会计金融学院财税与公共管理学院讲师、华东师范大学人口学博士,本文系上海市哲社青年项目“互补发展背景下长三角区域人口增减分化趋势与对策研究”(课题批准号:2024ESH003)的阶段性成果]

上一篇:珠海港股票,投资风向标

有话要说...